西北工业大学文化遗产研究院(简称“文研院”)是由西北工业大学和陕西省文物局共建,主要从事文化遗产领域的人才培养、科学研究、国际合作、社会服务和文化传承的教学科研单位。

文研院立足西工大优势学科资源,着重推进“三航”、材料、信息等理工学科与考古学、文物保护、文化遗产的交叉融合,贡献了新的学科增长极,推动了文化遗产事业的创新提升和全面发展。自2017年成立以来,全面贯彻党的教育方针,积极推进教育科技人才事业发展,认真落实学校制定的发展战略,为实现“天下工大,世界三航”的远景目标贡献文研院力量。

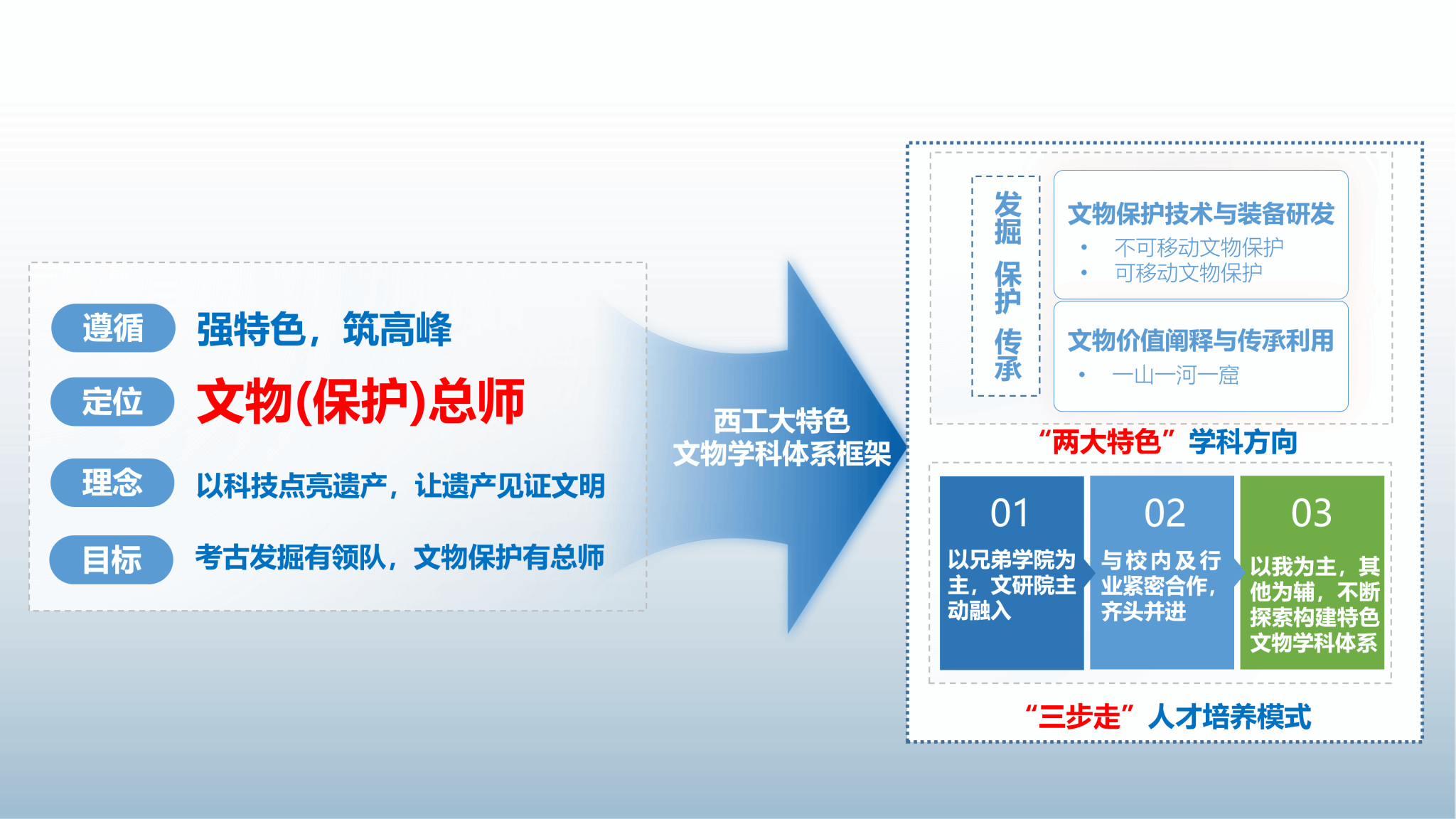

学科建设。文研院围绕学校“总师型”人才培养目标,按照“强特色、筑高峰”工作思路,以“文物(保护)总师”为培养目标,针对我国文化遗产保护材料和结构两大难题,立足我校材料、三航、信息等优势学科,发挥学校文、理、工多学科交叉优势,面向文化遗产“发掘-保护-传承”的全流程,致力于培育高端人才和推进科学研究,全面深化文化遗产领域的探索与实践,重点建设文物保护技术与装备研发、文物价值阐释与传承利用两大特色学科方向和“三步走”人才培养模式,形成西工大特色的文物学科体系架构。

文研院不断探索构建特色学科体系,积极推进文物交叉学科的发展,并取得了显著成果。2023年9月,国务院学位委员会批准西北工业大学增列为交叉学科门类下首批文物专业硕士学位点(代码:1451)。2024年,文研院首批11名文物专业硕士研究生顺利入校。

师资队伍。文研院师资队伍在文物科学与技术领域具有较高的学术造诣,具有良好的国际化视野和突出的教学科研实力,呈现出鲜明的特色,已形成“专任教师+校内双聘+柔性引进”的科研团队。团队人数共41人,专任教师22人,校内双聘专家13人,其中高层次人才8人,享受国务院政府特殊津贴专家5人,形成一支“小而精”、结构多元、质量优异、特色鲜明的高素质教师队伍。

专任教师以学科交叉融合为独特优势,汇聚文、理、工等多学科前沿领域人才,为文化遗产的深入研究提供交叉学科综合视角。并通过聘请校内海洋工程与技术、信息与通信工程、材料科学与工程、管理科学与工程、土木工程等学科领域专家,为文化遗产保护工作提供多元化的研究思路和方法。实施柔性引进机制,吸纳文化遗产领域行业优秀人才提供前沿视野与成果,解决实践中的复杂问题,推动科研成果的转化应用,从而进一步增强团队的创新能力和竞争力。

科研平台。文研院专注于文化遗产保护关键技术研究,以构建坚实的科研支撑体系为目标,注重国内外科研交流与合作,积极搭建国际科研平台,推动跨国界的文化遗产保护合作与发展。目前拥有1个考古探测与文物保护技术教育部重点实验室,2个校内研究中心(校内研究中心:西北工业大学材料科学与科技考古研究中心、西北工业大学文化遗产保护开放共享中心),2个异地机构(西北工业大学文化遗产研究院延安分院、宁波文化遗产保护技术工程中心),3个研究所(考古科学与技术研究所、文物保护技术研究所、遗产保护理论与实践研究所),4个科研基地(馆藏壁画保护修复与材料科学研究国家文物局重点科研基地、“一带一路”文化遗产科技保护国际联合研究中心陕西省国际科技合作基地、中国传统壁画艺术传承基地陕西省中华优秀传统文化传承基地、延安市哲学社会科学科普基地),为师生高效开展科研工作提供有力保障。

文研院注重国内行业间的深度交流,已成为“一带一路”文化遗产国际合作联盟、陕西红色文化大数据中心、陕西省黄河文化遗产研究中心、陕西省石窟寺保护研究中心等9家文博行业联盟或联合研究中心的核心成员单位,中国文物保护技术协会文物保护技术装备专业委员会、中国文物保护技术协会工业遗产保护专业委员会、中国灾害防御协会文化遗产专业委员会等6家行业协会及陕西省考古学会、陕西省科技史学会等4家行业学会的重要成员单位。同时,文研院积极对外交流,搭建国际科研平台,发起成立“一带一路”文化遗产国际合作联盟,成立西北工业大学-哈萨克斯坦国家博物馆文物科技保护联合实验室,推动跨国界的文化遗产保护合作。

科研成果。文研院始终站在文物保护交叉学科学术前沿,紧密围绕国家重大战略需求和核心任务,积极开展科学研究工作,成果显著。在学术研究方面,文研院成立以来累计获批纵向科研项目77项,其中国家重点研发计划课题4项、子课题3项、国家社科基金重大项目子课题4项、国家自科和社科基金项目共19项、省部级项目30余项,累计经费到账超3900万元。

发表出版高质量的论著,在《考古》《文物》《Journal of Colloid and Interface Science》《Advanced Functional Materials》等期刊上发表论文60余篇,出版专著8部,获发明专利20余项,发布国家标准1项,团体标准1项,提交决策咨询建议15篇。文研院在文物装备研发连续获得新成就,新一代考古预探测机器人系统通过省部级科技成果鉴定;成功研发“九天”大型无人机文物勘测任务舱。科研成果社会反响强烈,8篇咨询报告获省部级领导肯定性批示,2项成果获哲学社会科学优秀成果奖,2项成果获陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖。

人才培养。坚持以“总师育人文化”为引领,围绕“文物(保护)总师”人才培养目标,聚焦学科前沿,积极拓宽学生国际视野,依托“文化遗产创新型人才国际合作培养”项目,每年选派不少于8名研究生赴国外知名高校进行联合培养或攻读博士学位。积极承担大赛指导工作,带领学生在竞赛获奖中取得突破,获第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛“一带一路”国际邀请赛金奖1项,省级学科竞赛金奖1项、“三大赛”银奖2项。获批教育部2025年度高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设—高校数字文物开发项目。

在课程设置上,文研院构建系统的文化遗产领域知识,并勇于承担教育教学改革的重任,积极探索文物交叉学科人才培养的新路径、新模式。课程体系建设逐渐完善,面向全校研究生首次开设研究生专业基础课程10门,其中包括文物学、文物保护科学与技术、有机质文物保护与修复、无机质文物保护与修复等多门文物领域的专业课程,建成了特色鲜明的研究生课程体系。面向全校本科生开设科学素养类、文明与经典类、学科拓展类等通识课程23门,年学时达到736,年累计选报课程千人次,覆盖本科四个年级。为深化理论与实践相结合,文研院与省内外多所文博单位开展深入合作,为学生提供了实地教学的平台;开办“友谊文化沙龙”“秦岭有约”等系列讲座,把传承中华优秀传统文化与思政教育、专业教育和实践教育有机结合,引导学生坚定文化自信,讲好中国故事。

国际合作。文研院始终秉持开放合作、共融发展的理念,于2019年成功倡议并发起成立了“一带一路”文化遗产国际合作联盟,秘书处常设于文研院。至今,联盟已汇聚来自中国、俄罗斯、意大利、西班牙、希腊、埃及、波兰、哈萨克斯坦等19个国家的82所著名高校与文博机构。

文研院不断深化国际交流与合作,截至2024年,已成功举办了8届文化遗产交叉学科高端论坛,举办国际暑期夏令营3届,与15家单位建立了紧密的科研合作关系,10家国际高校或机构签署了谅解备忘录。获批国合基地1个、国家留学基金委——文化遗产创新人才国际合作培养项目1项。积极推进与佛罗伦萨大学的合作办学项目,围绕石窟寺、古代建筑、古代壁画等领域的保护技术展开深入研究。通过联合开展教学、科研合作,探索文化遗产保护国际合作新范式。

(数据截至2025年3月)